日本学生支援機構(JASSO)が毎年実施している「外国人留学生在籍状況調査」は、日本語学校をはじめとする教育機関にとって、留学生受け入れの現状を把握する上で欠かせない重要資料です。

2024年度の調査結果では、外国人留学生数がコロナ禍前を上回る水準に回復し、過去最高を記録。日本語学校業界にとっても、大きな転機となる結果が示されました。

本記事では、このJASSO調査をもとに、最新の留学生動向を数字で読み解きつつ、日本語教育機関(いわゆる日本語学校)に与える影響と、今後の運営におけるポイントを解説します。日本語学校を新たに設立しようと考えている方や、既に運営している学校の経営方針を見直したい方にとって、有益な情報をお届けします。

独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)

2024(令和6)年度外国人留学生在籍状況調査結果

https://www.studyinjapan.go.jp/ja/statistics/enrollment/data/2504301000.html

(日本留学情報サイトのページにリンクします)

認定校として日本語学校を設立したい方へ

認定制度に基づいた正しいステップで準備を進めたい方のために、

無料で専門コンサルタントがご相談に対応します。

対象:設立検討中/制度に不安がある方

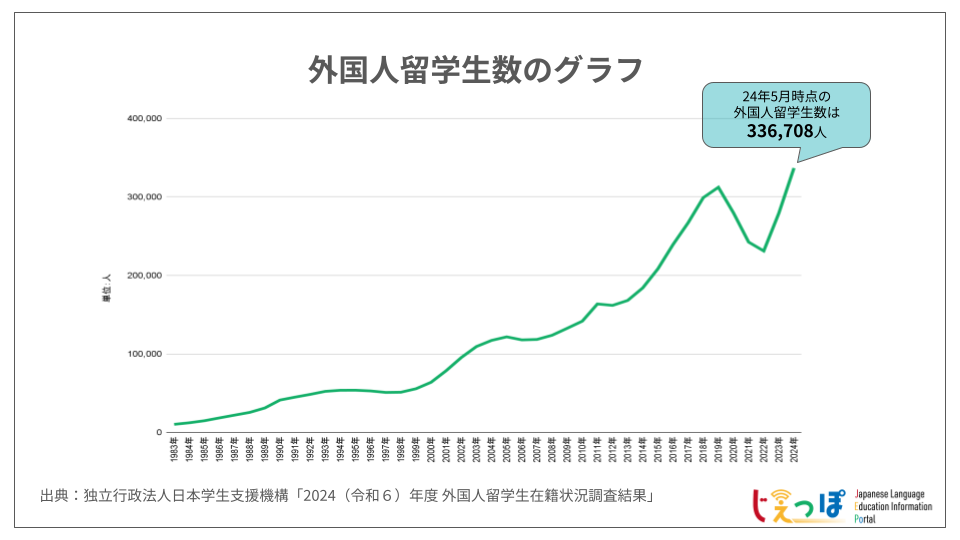

外国人留学生の総数:2024年は過去最高の33.6万人

2024年5月1日時点の外国人留学生数は336,708人。前年から約5.7万人(+20.6%)の増加で、調査開始以来の過去最高値となりました。

この急増は、水際対策の緩和による新規入国の再開が大きな要因と考えられます。特にアジア諸国を中心に、コロナ禍中に来日を見送っていた多くの学生が再び日本を目指すようになったことが影響しています。V字回復を超える勢いで、日本の教育機関全体に活気が戻ってきたことを示しています。

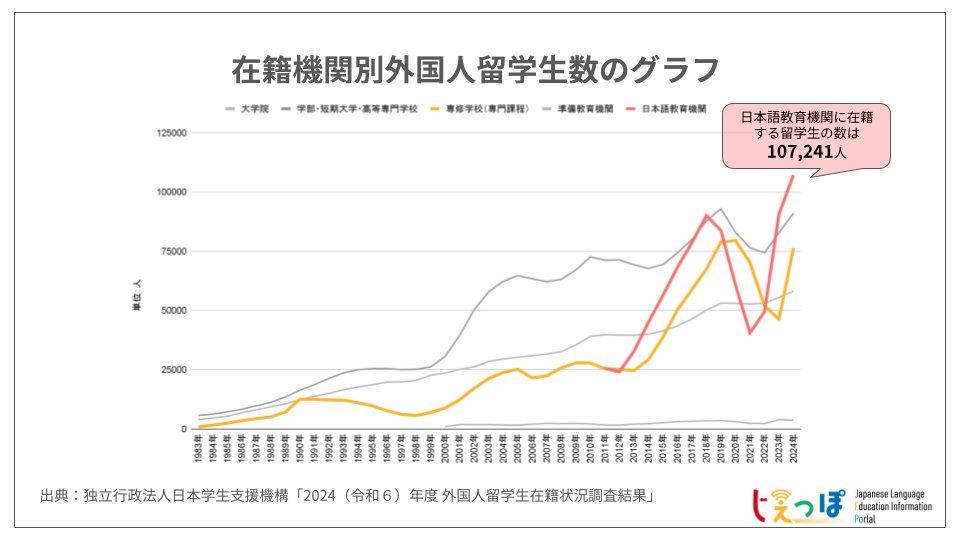

教育機関別の留学生数:専修学校在籍者が大幅増加

2024年の留学生数を在籍機関別に見ると、

- 高等教育機関:229,467人(+21.7%)

- 日本語教育機関:107,241人(+18.2%)

高等教育機関のうち、特に専修学校(専門課程)の増加率(+65.0%)が目立ち、留学生の進学先として需要が回復してきていることが読み取れます。

日本語教育機関も全体の約3分の1を占め、引き続き留学生受け入れの「入口」として重要な役割を担っています。特に、これから来日する学生にとって、日本語学校は最初の生活拠点でもあり、その質が今後の学習や生活に大きく影響を及ぼすことになります。

日本語教育機関の詳細分析

留学生数は10.7万人で過去最高の規模

日本語教育機関の在籍者数は107,241人と、前年比+18.2%の増加。コロナ禍前の水準を大きく上回り、2018年のピークを上回って最高水準となりました。留学生数の回復とともに、学生募集・運営体制の見直しが急務となっています。

国籍はアジアに集中:上位5カ国で84%

出身国は、

- 中国:28,850人(26.9%)

- ネパール:27,613人(25.7%)

- ベトナム:17,690人(16.5%)

- ミャンマー:9,600人(9.0%)

- スリランカ:6,409人(6.0%)

この5カ国で全体の84%以上を占めています。中でもネパールとミャンマーは前年から大幅に増加しており、一方でインドネシアやウズベキスタンは減少傾向にあります。

これにより、留学生の出身国が偏るリスクが顕在化しており、日本語学校経営においては将来的な情勢変化に備えた多国籍化の戦略が求められます。

地域別では関東集中が顕著

所在地別では、

- 関東:63,677人(59.4%)

- 近畿:22,025人(20.5%)

- 関東・近畿を除くその他地域:20.1%

首都圏集中の傾向が強く、東京都だけで47,000人超が在籍しています。地方での学校設立には、地元企業との連携、定住支援、奨学金制度など、地域特性に応じた取り組みが成果を左右します。

高等教育機関の留学生在籍数動向

多くの場合で日本語学校卒業後の進路となる高等教育機関の在籍者数は下記の通りです。

- 大学院:58,215人(+4.8%)

- 大学(学部):87,421人(+8.8%)

- 専修学校:76,402人(+65.0%)

進学先の専攻では、

- 社会科学、人文科学、工学が上位を占めており、将来的なキャリア設計と密接に関係しています。

学生の進路指導やカリキュラム設計においても、これらの分野のトレンドや就職先情報を踏まえた個別対応が求められます。

留学生の生活・属性

男女比は男性がやや多め(約55:45)

男女比は男性55.3%、女性44.6%で、例年通り男性がやや多い構成です。

住居形態:7割が民間アパート

日本語教育機関在籍者(107,241人)では、

- 民間アパート等:68.8%

- 学校設置寮などの公的宿舎:31.2%

学生寮の有無やサポート体制は、学生の満足度や学校選びの重要な要素です。家賃や契約サポート、家具付き物件の紹介など、住環境支援の充実が学校の魅力に直結します。

日本語学校業界への影響と展望

1. 回復から成長フェーズへ

コロナ禍を乗り越え、学生数が急回復した今、業界は次なる成長に向けた準備が求められています。新設校の増加や、既存校の増員計画が活発になる可能性があります。

2. 国籍・制度依存のリスク

主要5カ国に依存する構造は、送り出し国側の政策変動や経済状況に大きく影響されるため、リスクも伴います。特に、ネパールやベトナムなど一部の国については、過去の不法就労や在籍不良といった問題の影響により、適正校II以下の学校に対するCOE(在留資格認定証明書)交付率が低下傾向にあるとの指摘もあります。

また、COEの発給は出入国在留管理庁の審査・判断に基づいており、急激な留学生数の増加が続くことで、制度運用が引き締め方向に転じる可能性が高まっています。2024年の留学生数増加は日本政府の受入拡大方針に沿ったものですが、予想以上の増加に対して審査強化や発給抑制の動きが出るリスクも否定できません。

こうした制度・国籍依存のリスクに備え、中長期的には東南アジア以外の地域を含む多国籍な学生層の獲得と、安定した受け入れ体制の構築が求められます。

3. 地域戦略の再考

地方での運営には、自治体や地元企業との連携、定住支援などを含めた戦略的な取り組みが鍵になります。地方創生と連動した教育モデル構築も今後注目されるテーマです。

4. 認定制度への対応

2024年施行の「認定日本語教育機関」制度では、教育課程や教職員体制、施設・運営など、より高い基準が求められます。

これから設立を検討する方も、制度対応を前提にした準備が不可欠です。制度対応の遅れは、学校の信頼性・採用力の低下につながるため、計画段階からの設計が重要です。

まとめ

JASSOの最新調査から、日本語学校業界がコロナ禍を超えて成長軌道に戻りつつあることが明らかになりました。

一方で、国籍・地域の偏在や認定制度対応といった課題にも向き合う必要があります。

今後の学校設立や運営においては、こうした動向を踏まえた柔軟かつ戦略的な対応が求められるでしょう。学校の社会的役割が拡大する中で、単なる語学教育機関から、地域や産業と結びついた新しい形の教育機関へと進化していくことが期待されます。

日本語学校に関するご相談はこちらから

まずは無料相談お申込みをクリック!

状況をお伺いし、戦略のご相談をさせていただきます。