在留資格「留学」で滞在する外国人を受け入れる日本語学校は「認定」日本語学校になる必要があります。

新たに日本語学校の設立を目指している方にとって、「どのような準備をすればスムーズに認定を取得できるのか?」「万が一、認定が下りなかった場合の影響は?」といった疑問をお持ちの方が多いのではないでしょうか。

本記事では、日本語学校の設立における全体のスケジュールと、最短で開校を目指すための具体的な手順について詳しく解説します。

審査について概要をつかみ、適切なスケジュール管理を行うことが成功の鍵となります。ぜひ下記内容を参考にしていただき、認定申請の準備にお役立ていただければと思います。

認定校として日本語学校を設立したい方へ

認定制度に基づいた正しいステップで準備を進めたい方のために、

無料で専門コンサルタントがご相談に対応します。

対象:設立検討中/制度に不安がある方

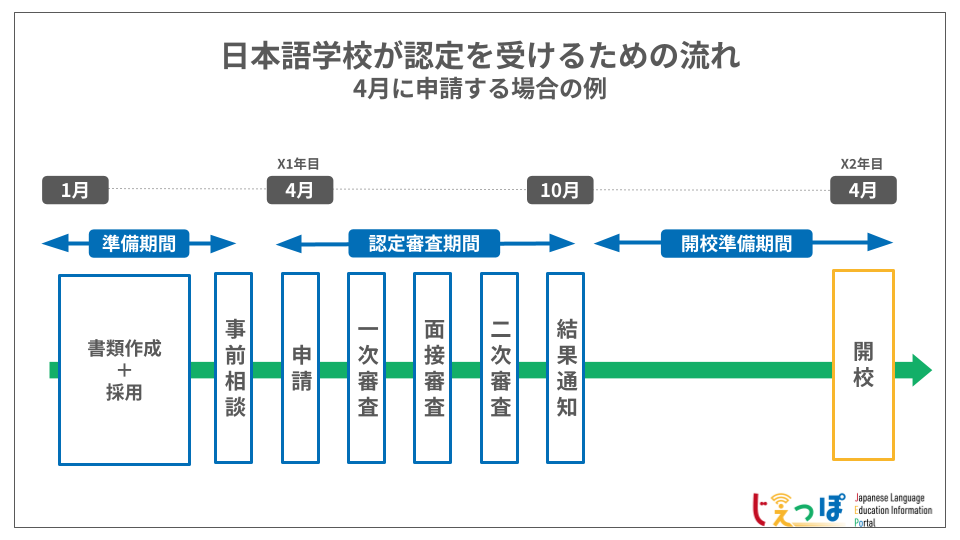

認定申請の流れは?学校を設立しようとしてから、最短でいつ開校できる?

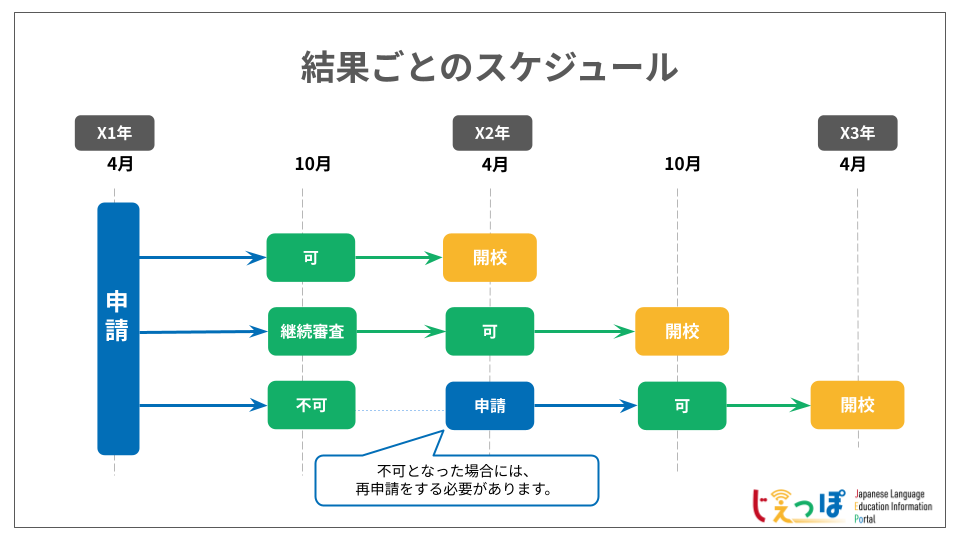

認定申請のスケジュールと、それまでの準備を合わせた全体のスケジュールのイメージは下記の通りです。

- 認定申請準備期間 (約2か月~3か月)

- 認定審査期間 (約6か月)

- 開校準備期間 (学生募集、学校開校準備など / 約6か月)

1月に準備を始め、その年の4月に申請を行った場合、最短で次の年の4月に開校することができます。

認定申請準備期間とは?

申請準備期間とは、認定申請を文部科学省に対して行うまでに準備を行う期間のことです。

認定申請をするにあたっては、文部科学省に申請書類を提出することとなります。提出する書類は多岐にわたり、特にカリキュラムを含むため一定の準備期間が必要となります。

この時期には教員などの採用も行っていきますので、およそ3か月を目安に準備期間を確保していきます。

ここで作成した書類は原則変更できない

認定申請を行う上で、重要な注意事項があります。それは、原則としてこの期間で作成する書類については、この後のタイミングで修正することはできないということです。

提出されたものに対して審査が行われていきますので、短期間で完成度の高いものを準備する必要があります。

認定校の審査のプロセスは?いつ、どのように判定される?

申請時に書類を提出してから、結果の通知を受けるまでは「認定審査期間」です。

半年にわたって、文部科学省による書類・学校の審査が行われていきます。

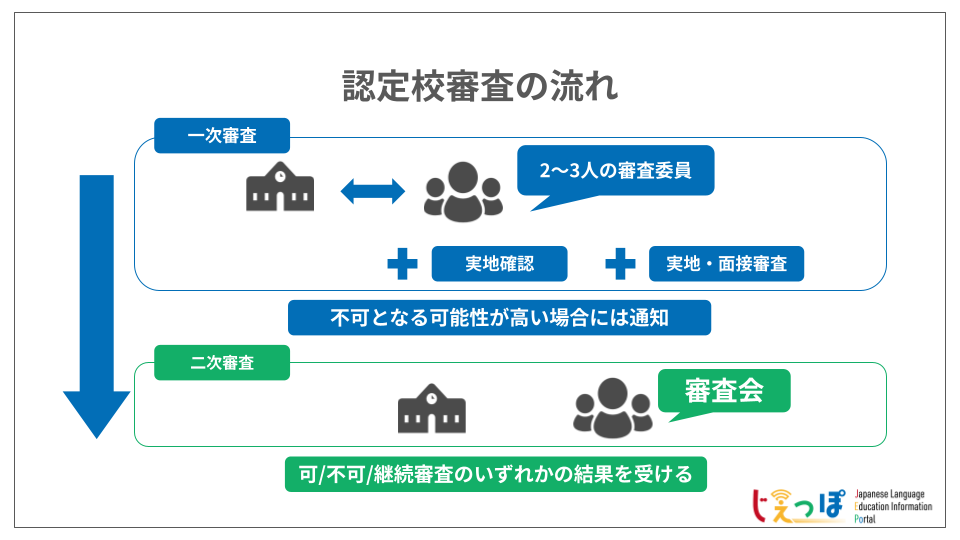

審査は一次審査と二次審査に分かれます。

一次審査について

一次審査は、審査を担当する委員が2~3名で一組となって行い、提出された申請書類を確認しながら審査を行います。

実地確認について

一次審査の後、実地確認が行われる場合があります。

実地確認とは、文部科学省の担当官が日本語学校を実際に訪問し、提出された書類に沿って確認を行うプロセスのことです。

書類では校地・校舎の図面や設備の一覧を提出していますので、それに基づいて認定日本語学校に必要な面積、設備が整っているかについて確認されます。

実地審査/面接審査について

一次審査の後、必要に応じて実地審査、面接審査が行われる場合があります。

面接審査は、一次審査の担当者と文部科学省の担当官によって実施されます。

面接審査に出席が求められるのは、設置者、(法人の場合は代表者又は担当役員)、校長、主任教員です。そのほか学校関係者として、必要であれば任意の出席者が同席することができます。

面接審査は、対面で行われます。担当者などから学校の考え方、運営の体制についてなど質問を受ける場となりますので、出席者は、提出した書類に基づいて学校体制・カリキュラム等の質問に回答していきます。

二次審査について

二次審査では、一次審査の結果等を担当委員がまとめ、審査会を通して学校の結果を判定します。

結果は「可」「不可」「継続審査」のどれかになります。

「可」とは、認定校として開校を認められたもので、申請から約1年後に開校することができます。「不可」となった場合には、開校が認められませんので申請から再度手続きを行う必要があります。

「可」及び「不可」となった学校については、審査結果のタイミングで学校名が公表されます。「可」となった学校だけでなく「不可」となった学校も名前が公表されることに注意が必要です。

継続審査について

「可」でもなく、「不可」でもない審査結果として「継続審査」というものがあります。

「継続審査」とは、「可」には至らないものの、修正対応によって「可」となりうる可能性がある場合に判定されるものです。

「可」では申請から1年間、「継続審査」を受けると申請から1年半後に開校となります。

「不可」では再申請が必要なので初回の申請から数えると2年後以降に開校することになります。

何割が認定校になれるのか?

認定申請で「可」以外の結果を受けると開校までのスケジュールが伸びることがわかりました。

では、どのくらいの割合で「可」となるのでしょうか。

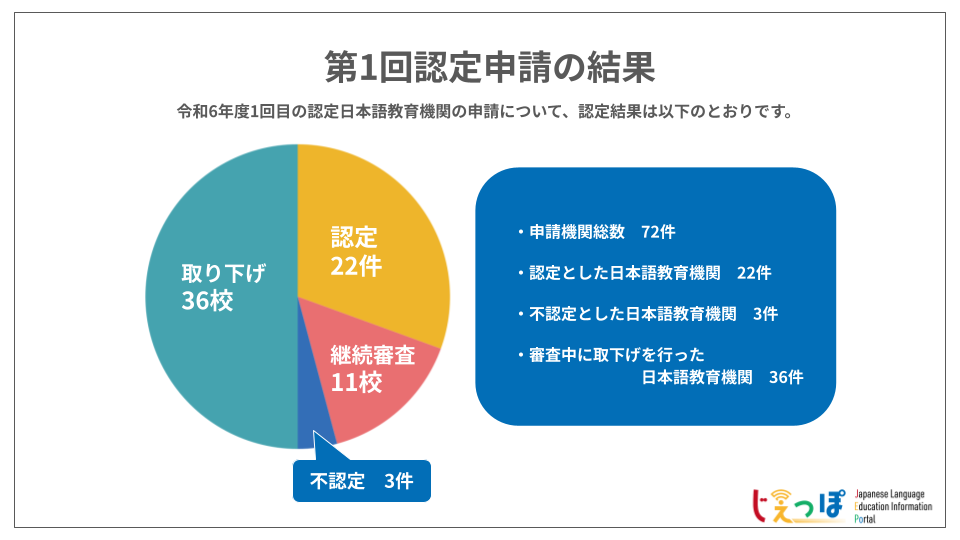

実際に第1回の認定申請であった令和6年4月の申請について確認していきましょう。

・申請機関総数 72件

・認定とした日本語教育機関 22件

・不認定とした日本語教育機関 3件

・審査中に取下げを行った日本語教育機関 36件

令和6年第1回の認定申請において、申請を行った日本語教育機関の数は72でした。半年後の10月に発表された認定校は22件だったため、約3割の学校が審査において「可」となったということです。

一次審査や、二次審査の後、「不可」となる可能性が高い場合には文部科学省よりその旨通知が届きます。

それを受け、申請中の機関はそこで申請を取り下げることができます。

第1回の認定申請では、「不可」となる可能性が高いため取り下げを行った学校は36件でした。

合格の確率を高めるには

認定校としての審査を受ける場合、「可」とならなければ開校のタイミングが遅れることがわかりました。

審査で「不可」とならないために、申請準備期間、認定申請期間での効率的な準備・対策が重要となります。特に、3か月程度の限られた期間で書類作成を進めるためには、効率的な時間管理が不可欠です。

優先順位を明確にする

書類の準備には、効率の良い順序があります。学校設計の大枠から細部へと落とし込んでいけるよう、流れを意識して準備することが重要です。

責任の範囲を明確にする

認定申請の準備を統括する責任者を立てることで、多岐にわたる準備事項の進捗が一括で確認できる体制を構築しましょう。

必要に応じて外部サポートの活用も検討するとスムーズです

申請準備において、日本語学校の運営経験がある方がいないなど、何から準備してよいのかわからない場合には外部サポートを活用するのも一つの選択肢です。

新規設立実績があるコンサルティングサービスであれば、条件次第で「可」となる可能性を高めることができます。

まとめ

日本語学校を最短のスケジュールで設立するためには、明確なスケジュール管理と効率的な準備が必要です。特に、申請の結果次第では開校までにさらに時間がかかることとなるため、計画的に進めることが求められます。

成功の鍵は、事前準備を徹底し、時間を有効に活用することです。審査に関して疑問に感じること、特に確認しておきたい事項などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

日本語学校の設立を本格的に検討されている方へ

認定制度に即した設立準備や申請の流れについて、

専門コンサルタントが無料でアドバイスいたします。