日本語教育機関の認定申請では、「完成年度」という言葉がたびたび登場します。

一見すると単なる年度表記のようにも思えますが、実はこの“完成年度”が、教育課程の設計や教員数の算定、施設要件の判断、そして将来的な「増員」の可否にまで深く関わる、制度上の重要な基準点となっています。

特に見落とされがちなのが、完成年度を迎えるまでは、原則として定員を増やすことができないという点です。つまり、どれだけ在籍者が増えても、まだ“完成していない”計画の途中では増員が認められないのです。

本記事では、まず「完成年度」とは何かを制度的に丁寧に解説しつつ、完成年度が持つ“増員の起点”としての役割を、図や事例を交えながら整理します。申請計画や拡大戦略を描くうえで、必ず押さえておきたい観点です。

定義の確認:「完成年度」とは何か

まずは「完成年度」の定義について確認しましょう。

文部科学省の「認定申請等の手引き」によると、完成年度は以下のように定義されています。

完成年度の定義

「設置する課程において、収容定員が最大化される最初の年度」を指します。これは、すべての学年(入学時期)に学生が在籍し、当該課程の収容定員が満たされる最初の年度のことです。

重要なポイントは、完成年度は計画上の概念であり、実際の在籍者数や実績とは関係ないということです。あくまで制度上の収容定員が最大化される年度を指しています。

よくある誤解と正しい理解

完成年度について、申請者が陥りがちな誤解をまとめました。下記のよくある誤解は特に多いご質問なので、重点的に整理していきましょう。

| 誤解 | 正しい理解 |

|---|---|

| 開校年度が完成年度である? | 「完成年度」と「開校年度」は異なる。完成年度は、全課程の収容定員を最大限に活用して教育活動が行われる年度を指す。 |

| 実際の在籍者数が定員に達した年度? | 「完成年度」は計画上の概念であり、実績とは無関係。申請書類上で設定された受入計画に基づく「理論上の最大活用年度」が完成年度。 |

| 1年課程なら開設年度が完成年度? | 1年課程でも、計画上その年度に定員を全て活用しない場合は完成年度ではない。あくまで「定員を最大限活用する年度」が完成年度。 |

補足:完成年度と増員申請の関係

「完成年度」はあくまで申請時点で設定する計画値ですが、認定校が収容定員の増加(いわゆる“増員”)を行うには、この完成年度に到達していることが前提条件となります。

また、増員の可否は、完成年度における在籍者数(実績)が、全体の収容定員の8割を超えているかどうかによって判断されます。

パターン別の事例解説

では次に、具体的な事例を通じて、完成年度の考え方を理解しましょう。

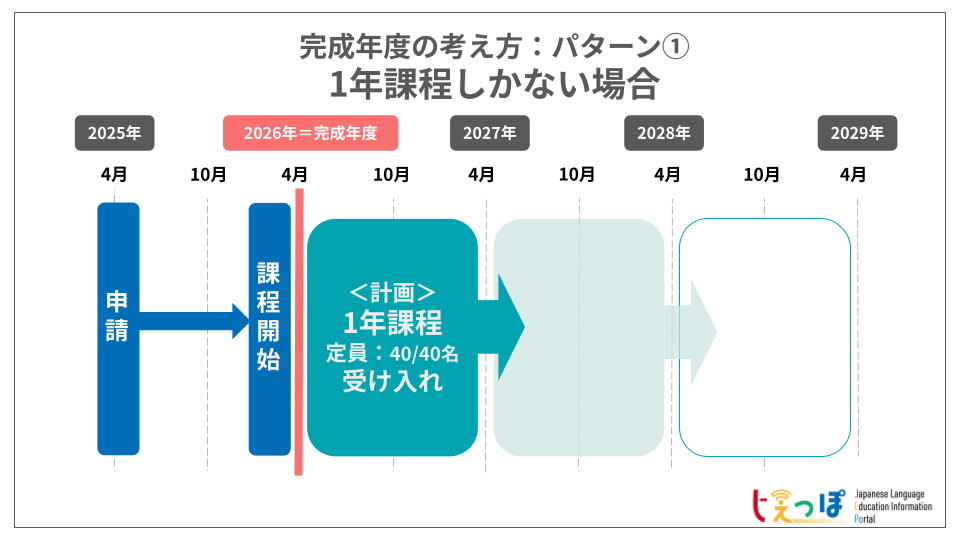

パターン①:1年課程しかない場合(40人一括)

最も単純な場合から考えてみましょう。設定条件は以下のとおりです。

- 課程:1年課程のみ

- 収容定員:40人

- 入学時期:4月のみ

- 開設時期:2026年4月

コースが1つしかなく、かつそれが1年課程の場合、開始直後から定員を満たす計画も自然です。その場合は課程の開始直後から完成年度となります。

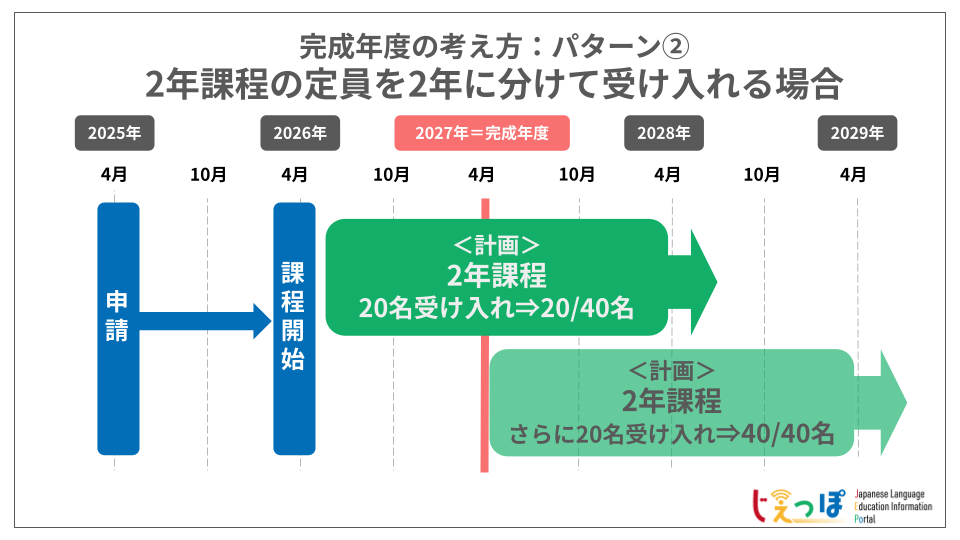

パターン②:2年課程の定員を2年にわけて受け入れる場合(20人×2年)

次に、2年課程を設置している学校のケースを考えてみましょう。

- 課程:2年課程のみ

- 収容定員:40人(1年次20人、2年次20人)

- 入学時期:4月のみ

- 開設時期:2026年4月

2年課程を設置している場合、1年次、2年次にそれぞれ定員の半数を受け入れる運用が一般的かと思います。その運用を想定して計画を立てる場合、以下のようになります。

この場合、課程を開始してから2年目に1年次・2年次ともに学生が在籍することになり、それをもって収容定員40人が最大化されます。

そうすると、2年目開始が完成年度となります。

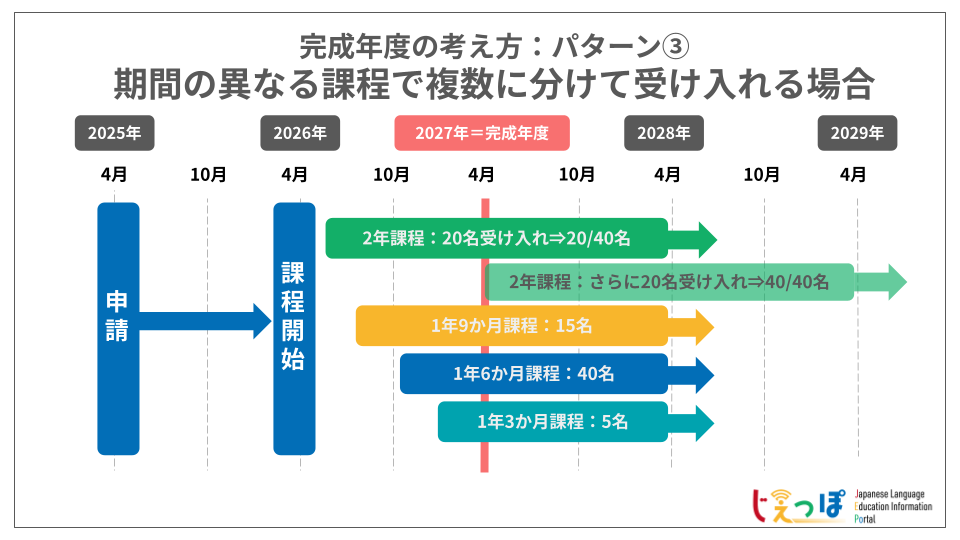

パターン③:期間の異なる課程で複数に分けて受け入れる場合(定員100名)

さらに、今度はより一般的な年4回の受け入れ時期がある場合を考えます。

- 2年課程:20人×2年=40人

- 1年9か月課程:15人

- 1年6か月課程:40人

- 1年3か月課程:5人

- 合計収容定員:100人

- 開設時期:2026年4月

課程が増えた分一見複雑に見えますが、図で示すと下記のとおりです。

2年課程以外ではすでに定員を受け入れているため、2年次の開始をもって完成年度となります。つまり、このケースでもパターン②と同じ時期が完成年度となります。

増員はいつ・どうすればできるのか?

では、つぎに増員(定員の変更)についてみていきましょう。

認定制度下において教育課程を拡大する「増員」は、完成年度を起点に制度上の判断が行われます。具体的には以下の3つの条件を押さえる必要があります。

■ 増員は完成年度を過ぎてから

→ 制度上、完成年度に到達していない段階での増員(=定員の変更)は認められません。

■ 「収容定員」の8割を実績で充足していること

→ 増員の可否は実績ベースで判断されます。増員の届出日の時点で全体定員の8割以上の在籍者があるかどうかが要件です。

■ 増員時には再度の様式提出・審査が必要

→ 認定申請に準じた様式(様式第2号や第6~11号など)と添付書類、在籍数を記載した「在籍者数報告書」の提出が求められます。変更申請は原則として年2回の認定審査スケジュールに合わせて行う必要があります。

認定申請前に「告示校の状態で増員しておく」という戦略

認定制度では、完成年度を迎えるまで原則として収容定員を増やすことができません。つまり、認定された直後から数年間は、たとえ学生の需要が高まっても、制度上の制約により定員の拡大ができないのです。

ここで重要なのが、認定申請前に既に学校を運営している「告示校」である場合は、現行の制度(出入国在留管理庁所管)に基づき、比較的柔軟に増員が可能だという点です。

したがって、もし将来的に定員を拡大したい見込みがあるのであれば、

「認定申請をする前に、告示校の状態であらかじめ定員を増やしておく」という戦略が現実的かつ合理的です。

認定を受けた後では、増員のタイミングは完成年度以降に限られ、さらに審査タイミングも年2回となります。

一方、告示校のうちに行う定員変更は年4回のタイミングがあり、確認期間も短いため、将来の成長や需要を見越した定員拡大は、認定申請の前に済ませておくべきです。

認定申請時の収容定員は、すでに告示校としての定員を引き継ぐ形で申請できます。そのため、「増員してから申請する」ことで、完成年度も含めた認定計画全体を拡張された規模で組むことが可能になります。

まとめ:完成年度を正しく設計し、申請の精度を高めよう

完成年度は日本語教育機関の認定申請において、極めて重要な基準となります。正しく理解し、適切に設定することで、認定申請の成功確率を高めることができます。

以下、完成年度のポイントです

- 完成年度は「実績」ではなく「計画」上の基準年度であり、教育課程が定員を最大活用する年度を指す

- 特に1年課程や、コースが1つの場合、「開設年度=完成年度」と誤認されがちだが、定員を半数のみ受け入れる計画であれば翌年度が完成年度になる

- 完成年度を迎えるまでは、原則として定員増はできないため、拡大余地のある学校は事前の戦略設計が不可欠

- 認定申請前に告示校として定員を増やすことで、完成年度の制約を回避し、将来の柔軟な運営が可能に

- 制度理解と先を見据えた申請設計が、認定後の発展余地を大きく左右する

申請前に専門家や関係機関と十分に相談し、完成年度を含め申請の際には必要な観点について慎重に検討することをお勧めします。適切な完成年度の設定は、認定申請の成功と将来的な学校運営の安定性の両方に寄与する重要な要素です。もしもご不明な点やご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。

次回申請に向けて、お悩みはありませんか?

- コースの組み立て方が分からない

- カリキュラムが基準を満たしているか不安

- 認定要件をどこまで整備すべきか知りたい

実際の支援経験をもとにご相談に応じています。お気軽にご相談ください。