日本語学校を設立する際、避けて通れない重要な準備の一つが「カリキュラムの作成」です。カリキュラムは学生の学習成果を左右するだけでなく、文部科学省の「認定日本語教育機関」として認可されるかどうかを判断する上でも、非常に重要な審査項目となります。

この記事では、初めて日本語学校を立ち上げる方でも理解しやすいように、カリキュラム作成の基本から、認定審査でチェックされるポイント、具体的な構成ステップまでを解説していきます。

認定校として日本語学校を設立したい方へ

認定制度に基づいた正しいステップで準備を進めたい方のために、

無料で専門コンサルタントがご相談に対応します。

対象:設立検討中/制度に不安がある方

カリキュラムの重要性とは?

カリキュラムとは、学校で何をどのように教えるかの「設計図」にあたります。

認定を目指す場合、以下の点が特に求められます。

- 年間760時間以上の授業

- 学生が進学・就職などの目的を達成できるよう、段階的かつ計画的な指導を行うこと

- 教育内容と学生像の整合性があること

この設計が不十分だと、審査で不認可になるリスクもあるため、準備の早い段階から慎重に計画する必要があります。

カリキュラム作成の全体ステップ

ここからは、実際にカリキュラムを設計する際のステップをそれぞれ段階に分けてご紹介します。

ステップ①:コースの全体像を設計する

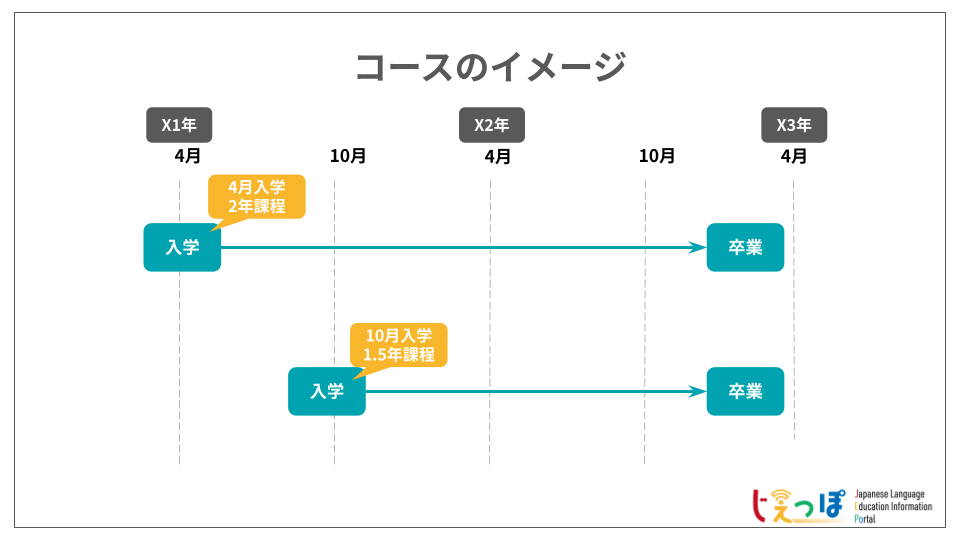

まずは、国籍や進路、入学時期を踏まえて課程(コース)を設計します。日本では4月入学・3月卒業が一般的ですが、卒業時期が異なる国に対応して、7月入学、10月入学などの設定も有効です。

入学は最大で年4回(1月・4月・7月・10月)の設定が可能です。

新設校でよくあるコース例

- 2年課程(4月入学)

- 1年半課程(10月入学)

運営を続けながら、学生募集の状況に応じて入学時期の追加など調整も可能です。

ステップ②:卒業時のレベルの到達目標を設定する

コース設計後は、学生が卒業時に到達すべきレベルを決めます。

進学(専門学校・大学)か就職(特定技能・技術・人文知識など)といった進路に応じて、必要な日本語力やスキルが異なるため、まず育成したい人材像を明確にすることが重要です。

そのうえで、求められる日本語力やその他スキルを具体的に設定します。

卒業時の目標レベルを決めたら、それに基づく卒業要件も設定します。成績の評価基準(段階や水準)を定め、「目標レベルに到達=卒業」と判断できるようにします。評価は、達成度を正確に測れる仕組みにすることが重要です。

ステップ③:学習する科目を決定する

卒業時の学生像が定まったら、そのレベルに到達するために必要な学習内容を考えます。

参考として「日本語教育の参照枠」があり、CEFRをもとにA1~C2の熟達度と「できること」が示されています。これを活用し、具体的な日本語力の目標を設定します。

従来の「総合日本語」や「JLPT対策」などの科目だけでは到達目標が曖昧になることもあるため、

「発表」「ディスカッション」「ビジネス日本語」など、目的に応じた科目を細分化することで、より具体的で実践的なカリキュラム設計が可能になります。

ステップ④:学期ごとの到達目標を設定する

設定した科目を、どの学期でどこまで学習するかを決めます。

レベルごとに学習時間の目安がありますが、これは「認定日本語教育機関日本語教育課程編成のための指針」に定められているので、それを参考に設定していきます。

ステップ⑤:評価方法を決める

各目標に対し、どのように到達度を測るかを設計します。

下記は評価方法の具体例となりますが、これらを組み合わせて評価していくこととなります。

- ペーパーテスト

- パフォーマンス評価(実践)※発表の評価、作文の評価など実戦形式で行ったものの評価

- 自己評価

- 相互評価

ステップ⑥:授業内容を決める

上記まで決まっていったら、具体的な授業の内容を決めていきます。

例えば、教科書を読んでその内容について考える、グループで考えて発表する、それぞれが調査したものをプレゼンする、など、どのような形で授業をするのかをイメージできるように記述していきます。

ステップ⑦:使用教材を選ぶ

ここまで来たらようやく教材を選定します。

教員歴の長い方だと、先に使い慣れた教材などから選定をし、そこから授業の設計をするケースがありますが、それだと育成する人物像へうまく繋げられなくなる場合があります。

審査では、「求める学生像をどのように育成するか」という観点から質問を受けるため、教材を先に選んでしまうと回答が難しくなる可能性があります。

ステップ⑧:運用計画を立てる

教材までが決定したら、運用の計画を立てていきます。

具体的には、

- 時間割

- 担当教員

- 使用教室

を決めていきます。どの時間にどの授業を行っていくのか、どの授業をどの先生が担当するのか、それぞれの授業はどの教室で実施するのかについて計画を策定していきます。

よくある失敗とその対策

カリキュラム作成でよくあるのは、求める学生像に対して、授業内容がそれを実現する内容になっていないという設計のミスです。

教材から先に決めてしまう、など本来はゴールから先に決めていく必要があるにもかかわらず、使うものを先に決めてしまうことで論理的な整合性が合わなくなってしまいます。

カリキュラム作成には専門的な知識が求められるため、認定支援を行うコンサルタントや専門家の活用もおすすめです。時間や手間を大幅に削減できるほか、認定取得後の運営までを見据えた設計が可能になります。

まとめ

カリキュラム作成は、日本語学校設立の中でも極めて重要なステップのひとつです。

制度上の要件を満たすのはもちろんですが、学校として「どんな学習成果を提供するのか」「どんな学生に来てほしいか」を言語化するプロセスでもあります。

新規に学校を設立する際には、一からカリキュラムを作成する必要があります。認定で不可とならないためにも早めに準備をはじめ、必要に応じて外部の専門家に相談する体制を整えておくと安心です。

日本語学校の設立を本格的に検討されている方へ

認定制度に即した設立準備や申請の流れについて、

専門コンサルタントが無料でアドバイスいたします。