日本語学校の運営・設立に関わる皆さん、こんにちは!

すでにご存知かもしれませんが、告示校として入管へ提出する変更届の書き方(記載要領)が変更になっています!

「どのくらい変わったの?」「うちの学校はどうすれば?」

「認定制度(文科省)と関係あるの?」

そんな疑問や不安があるかもしれませんね。

2024年4月から「日本語教育機関認定法」(文科省)が始まっています。今回の法務省(入管)への変更届の修正は、この認定制度で求められる基準に合わせた動きと考えてよさそうです。

特に影響が大きいのが「教育課程(コースカリキュラム)」の部分。学校運営のキモであり、将来の認定申請にも関わるので、しっかり理解しておきましょう!

この記事では、変更点の全体像から、最重要ポイント「教育課程」の詳細、そして皆さんが取るべき具体的な対応策まで、分かりやすく解説します。

日本語学校の変更届でお困りのことはありませんか?

- 増員するために定員の変更届を出したいが、要件を満たしているか不安

- しばらく教員変更の届出を出していないままになっている…

相談しにくい疑問や不安は事前に解決しましょう。

何が変わった? 変更点の全体像をサクッと把握!

今回の変更、色々ありますが、まずは大きなポイントを押さえましょう。認定制度で求められる「教育の質」や「透明性」アップに向けた動きと連動しています。

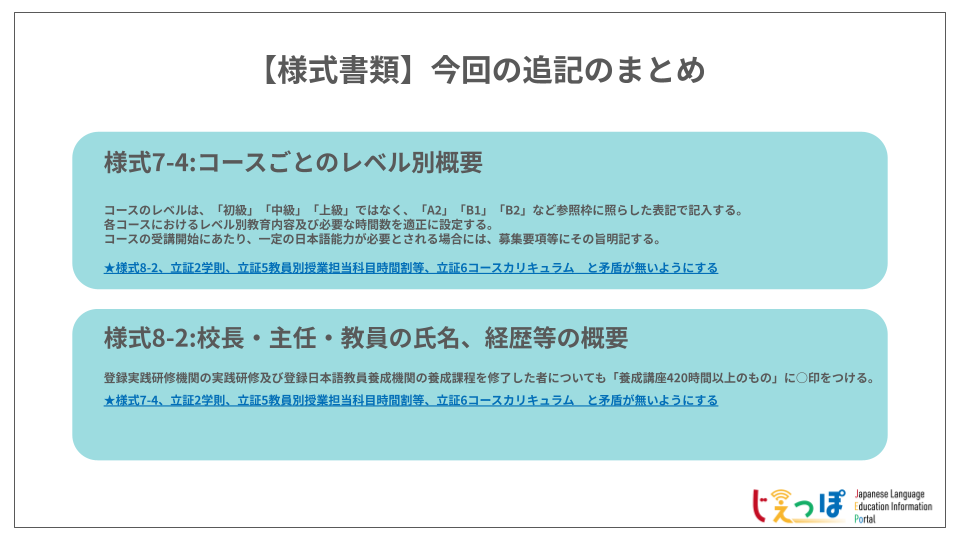

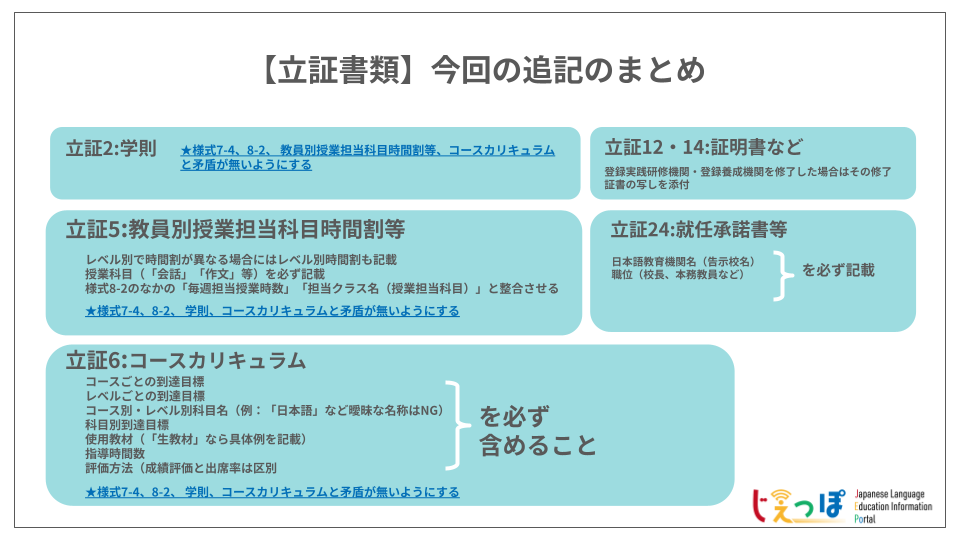

変更届は、様式書類と立証書類を必要に応じて準備します。様式書類と立証書類それぞれの変更を画像にまとめましたので、チェックしてください。

※画像はクリックすると拡大します。

登録日本語教員制度の本格化により、一部書類に記入欄が追加に

「登録日本語教員」制度開始に伴い、登録日本語教員かどうかを記入する欄が追加されます。(様式8-2)

登録実践研修機関や登録日本語教員養成機関の養成講座修了の場合、その証明書類を求められます。(様式8-2関連、立証資料 12, 14)

【最重要】教育課程(コースカリキュラム)・授業内容の記載が、ぐっと詳細に!

これが最大の変更点です。立証資料6「コースカリキュラム」に書く内容が、認定制度を意識した具体的内容となっています。教育内容の質と透明性を示すことが強く求められています。(詳しくは次章で!)

書類間の「つじつま合わせ」が、より重要に!

教育課程名、科目名、時間数、教員情報など、複数の書類間で情報が完全に一致しているか、これまで以上に厳しくチェックされます。矛盾は指摘のもと!

その他、細かい変更点も

教員等の就任承諾書に①所属する日本語教育機関名(告示校名)と②職位(校長、本務等教員等)の記載を求める内容が追記されました。

特に 2. 教育課程 と 4. 書類間の整合性 は、今後の学校運営や認定申請に大きく関わってきますよ!

【最重要】ここが大変!「教育課程(コースカリキュラム)」の記載はどう変わる?

さて、今回の変更で一番注目すべき、そして対応に時間がかかりそうなのが、立証資料6「コースカリキュラム」の記載が詳細になることです。

これは単なる形式変更ではなく、学校の「教育の質」を客観的に分かりやすく示すことが目的です。認定制度の「日本語教育課程編成のための指針」や「日本語教育の参照枠」の考え方を踏まえ、教育内容の具体性や体系性を明確にすることが求められているものと思われます。

下記が、記載が求められるようになった項目です。

①各教育課程(コース)の到達目標:

目的(進学、就職、生活など)と、修了時に学生がどんな日本語力を身につけているか具体的に書きます。

②各レベルの到達目標:

レベルごとに、修了時に具体的に何ができるようになるかを書きます。

レベルは、初級・中級・上級ではなくCEFRでのレベルを記載する必要があります。

③コース別、レベル別科目名:

【超重要!】 どんな授業か具体的に分かる科目名に。「日本語」「総合日本語」のような曖昧な名称はNG。

④コース別、レベル別科目別到達目標:

【超重要!】 その科目を学ぶことで、具体的に「何が」「どのように」できるようになるのかを、できるだけ具体的に書きます。

⑤コース別、レベル別科目別使用教材:

【超重要!】 「生教材(ニュース記事、広告など)」や「先生が作ったプリント」を使う場合、「どんな資料を、何の目的で、どんな内容・活動で使うのか」を具体的に説明する必要があります。

「プリント」だけではダメです。教材がレベルや目標に合っているかの根拠も意識しましょう。

今回の変更は認定における教材の指針を踏まえて、教材の目的や内容の具体的説明が求められるようになったといえます。

⑥コース別、レベル別科目別指導時間数:

科目ごとの時間数を正確に書き、様式の7-1、学則、時間割などと合うようにします。整合性が大事!

⑦コース別、レベル別科目別評価方法:

【超重要!】科目別の評価方法については下記の内容が示されました!

評価比率の明記: それぞれの評価が成績にどれくらい反映されるか(例:期末試験 50%、単元テスト 30%…)を明記します。

成績評価と出席率の関係: 出席を直接成績に入れるのは原則NG(特別な授業であれば別)。評価基準は学校のルール(学則)とも合わせましょう。

いかがでしょう? かなり具体的になっていますよね。これは、皆さんの学校が「どんな教育を目指し、具体的に何をして、その成果をどう測っているのか」を、よりはっきり示す必要があるということです。

今すぐやるべきことは? 日本語学校が取るべき対応策【5つのステップ】

「大変そうだ…」と感じたかもしれませんが、大丈夫。落ち着いて、一つずつ対応しましょう。将来の認定申請も見据え、以下の5ステップで進めることを強くお勧めします!

【Step 1】まずは知る! 変更内容と背景を深く理解する

今回の変更内容はもちろん、背景にある認定制度(認定基準、指針、参照枠など)の考え方を理解するのが第一歩。「なぜ変わったのか」「何を求められているのか」の本質をつかみましょう。

もし、少し不安…という方がいらっしゃいましたら、ぜひこちらの認定に関する記事をチェックしてください。

【Step 2】役割分担と情報共有! 校内体制を整備・強化する

書類作成、教員情報管理、カリキュラム見直しなど、校内での役割分担を明確に。

変更内容や認定制度の方向性について、教務主任、事務、経営層、現場の先生まで、関係者全員で情報を共有し、共通認識を持つことが不可欠です。

【Step 3】ミスを防ぐ! チェック体制を構築・徹底する

書類提出前に、複数名でダブル・トリプルチェックする体制を必ず作りましょう。特に、書類間の情報の「整合性」は最重要チェックポイントです。

チェックリストを作るなど、確認漏れを防ぐ工夫も有効です。

【Step 4】教育を見つめ直す! 「教育課程」を抜本的に見直し、文書化する

詳細な記載要求に応えるには、現状の教育内容、評価方法、教材などを根本的に見直し、体系的に整理して文書化する必要があります。

これは単なる「書類作業」ではなく、自校の教育の質そのものを見つめ直し、言葉にするプロセス。「指針」や「参照枠」を参考に、先生方で議論し、共通理解を深める絶好のチャンスです。

カリキュラムについてはこちらより「指針」の解説記事がおすすめです。

【Step 5】早めに相談! 専門家の力を活用する

「どう書けばいいか分からない…」「これで基準に合ってるか不安…」そんな時は抱え込まず、早めにご相談ください。書類作成のアドバイス、チェック、カリキュラム見直しのお手伝いなど、状況に応じたサポートが可能です。

まとめ:変更を乗り越え、より良い学校運営と認定取得を目指すために

今回の変更は一時的に負担に感じられるかもしれませんが、日本語教育の質向上と認定制度への移行に向けた重要な一歩です。教育課程の見直しや書類の整合性確認は、学校運営の基盤強化にもつながります。

今回の変更に関して、ご不明な点、ご心配な点がございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。一緒にこの変化を乗り越え、より質の高い日本語教育を目指しましょう!

日本語学校に関するご相談はこちらから

まずは無料相談お申込みをクリック!

状況をお伺いし、戦略のご相談をさせていただきます。