日本語学校を新たに設立したばかりの場合、実際に運営を始めてみると想像以上にトラブルや悩みが多い…そんな声をよく耳にします。

本記事では、新規開校した日本語学校が直面しやすい課題とその解決策をわかりやすく解説します。これから設立を検討している方にも役立つ内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。

認定校として日本語学校を設立したい方へ

認定制度に基づいた正しいステップで準備を進めたい方のために、

無料で専門コンサルタントがご相談に対応します。

対象:設立検討中/制度に不安がある方

新規設立校にありがちな課題とは?

学生募集の壁

まず最初に課題に感じるものの一つとして、学生募集が挙げられます。学生たちは日本語学校のサービスの受け手となりますので、彼らがいなければ授業が成立しません。

新規に設立したばかりの学校は、特に下記の課題を感じることが多いようです。

- エージェントとのパイプがない

- エージェントの判断基準がわからない

- 学生選考の基準の構築が不十分

- 開校直後は知名度がなく、選ばれにくい

学生募集では、どの仲介機関(エージェント)と連携していくかが最も重要なポイントとなります。

エージェントに関する情報は、できる限り事前に情報収集を進めておくことがポイントです。

以下のポイントを中心に準備していきましょう:

- 開校前からエージェントとの関係構築をスタート

- 国別の手数料相場を調査しておく

- エージェントに取引実績を確認する

- エージェントにはカリキュラムや生活支援体制など学校の特色を明確に伝える

在留資格や法令対応の不安

新規校の場合、特に日本語学校を初めて運営することとなる場合、行政との連携が不十分になるケースが多いです。

以下のような課題で悩まれるケースも少なくありません。

- COE申請書類が煩雑で時間がかかる

- 学生個別のケースへの対応方法がわからない

- 出入国在留管理庁の情報をうまくキャッチアップできない

学生が入国する際の対応は事務の担当者となることが多いですが、新規校の場合未経験者となることもあるかと思います。

未経験でなくても、COE(在留資格変更許可申請)手続きに必要な書類や、個別対応などで思ったよりも時間がかかってしまいます。

経験者を立て、すぐに確認できる体制をつくる、あるいは経験の豊富な行政書士等に相談できる体制をつくることが重要です。

- 認定申請の段階から、行政書士やコンサルと連携を取る

- 経験がある人材を採用し、質問できる体制を作る

- 開校後も、在留管理や出欠の記録などを「習慣化」する仕組みづくりを

人材体制の弱さ

事務の担当者だけでなく、新規校では教員の体制についても工夫が必要です。

開校当初は学生も少ないため教員が学生の対応を行ったり手続きを担当することもあるかもしれません。

しかしそれが常態化してしまうと役割が不明確になり、学生数が拡大してきたときに混乱を招く可能性があります。

- 専任教員の確保がギリギリ

- 講師の授業クオリティがバラバラ

- 授業以外の事務・管理まで抱えてしまう

教員の採用体制など、特に教務側と事務側で連携が必要なものの場合、どのように連携していくのかをあらかじめ検討しておくと安心です。

収支のバランスが崩れがち

新規に開設したばかりの学校で一番大きな課題となるのは、収支に関する部分です。

特に学生募集で不安がある場合だと、収入源である学費を確保することができなくなってしまいます。

開校前には建物や土地の取得費用がかかっていますので、これらの投資を回収することができず厳しい状態が続くことになります。

- 想定より学生が集まらず、赤字が続く

- 初期投資(設備・人件費)が大きくのしかかる

日本語学校は学生から学費を受け、教員の採用にかかる費用をまかなっていく非常にシンプルなビジネスモデルです。

学生募集・学生の在籍管理・教員体制の現状を適切に把握し、計画を立てることで、適正な学校運営を目指していくことができます。

リスクとして認識すべきものや、財務に影響のある指標について何が確認対象なのかを検討し定期的にモニタリングしていく仕組みを作ることが鍵となります。

- 開校後数年は、体制化までの期間として準備を徹底する

- 適切な販管費を意識する

- リスクモニタリングの仕組みをつくる

よくある失敗例と成功へのコツ

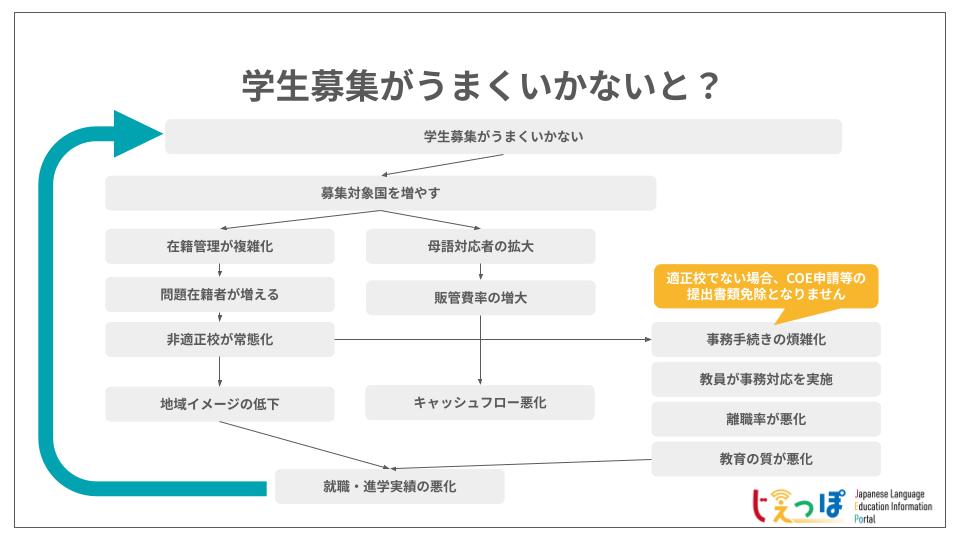

上記のような課題が放置されると、図のように悪循環に陥ってしまいます!ここからは、実際によくある失敗例を見ていきましょう。

募集がうまくいかないと、対象国をむやみに増やしがち

学生が集まらないと、「他の国からも集めよう」と募集対象を広げがちです。しかしこれは、以下のようなリスクの始まりになります。

在籍管理が複雑化

国によって文化や生活習慣、留学事情が異なるため、きめ細やかな管理が求められます。

母語対応者の拡大が必要

学生が多国籍になると、トラブル対応や生活指導で言語の壁が増えます。

問題在籍者が増え、非適正校のリスクが上がる

管理が行き届かないことで、以下のような問題在籍者が増加します。

- 出席率の低くなりがちな学生

- 在留資格外の活動(アルバイト)をやりすぎてしまう学生

- 経費支弁能力が不十分な学生

これが続くと、非適正校と判断される可能性が高くなり、COE(在留資格認定証明書)申請の際に、書類提出の免除などが受けられなくなります。

地域イメージの低下とキャッシュフロー悪化

問題在籍者の増加は、学校だけでなく周辺地域にも悪影響を及ぼします。

地域住民とのトラブル(騒音・ゴミ出し・マナー)が発生すると、信頼性の低下により、次の募集に悪影響となることも。

販管費(対応人件費・宣伝費など)が増加し、キャッシュフローが悪化してしまう可能性があります。

教育現場への影響も深刻

事務手続きの煩雑化により、教職員が本来の業務である「教育」に集中できなくなります。

事務対応が教員にまで及ぶことがあると、教員が疲弊してしまうことになります。授業準備の時間を圧迫する場合や、最悪の場合離職につながることとなり教育の質が低下してしまいます。

結果的に「就職・進学実績が悪化」し、さらに募集が難しくなる

最終的に学生が希望する進路が叶わず、学校の評価が下がります。これにより、次の年の学生募集はさらに厳しくなり、負のスパイラルに陥ることになります。

まとめ

多くの新規校は、「1年目のつまずき」が尾を引きます。

逆に言えば、最初の1年間をしっかり走り抜けることができれば、2年目以降の運営は格段に楽になります。

ポイントは以下の3つです!

- すぐに質問できる体制をつくる

- 業務のノウハウを学校内に蓄積し、早期に属人化を防ぐ

- 「教育」と「経営」のバランスを意識する

開校後の運営も見据え、効率的な日本語学校の準備を進めていくことが重要です。不安なこと、確認しておきたいことなどありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

日本語学校の設立を本格的に検討されている方へ

認定制度に即した設立準備や申請の流れについて、

専門コンサルタントが無料でアドバイスいたします。