令和6年4月より新たに施行された「認定法」ですが、みなさんはどこまで理解されていますか?日本語学校を現在運営されている方も、これから新たに業界に参入しようと考えている方にも、「認定法」は特に重要なポイントとなります。

認定法に基づいた考え方や、カリキュラムの作成などにも通ずる基本的な知識を解説していきますので、今回の内容はぜひ押さえておいていただければと思います。

認定法とは?

まず、認定法とはどのようなものなのかについて、見ていきましょう。

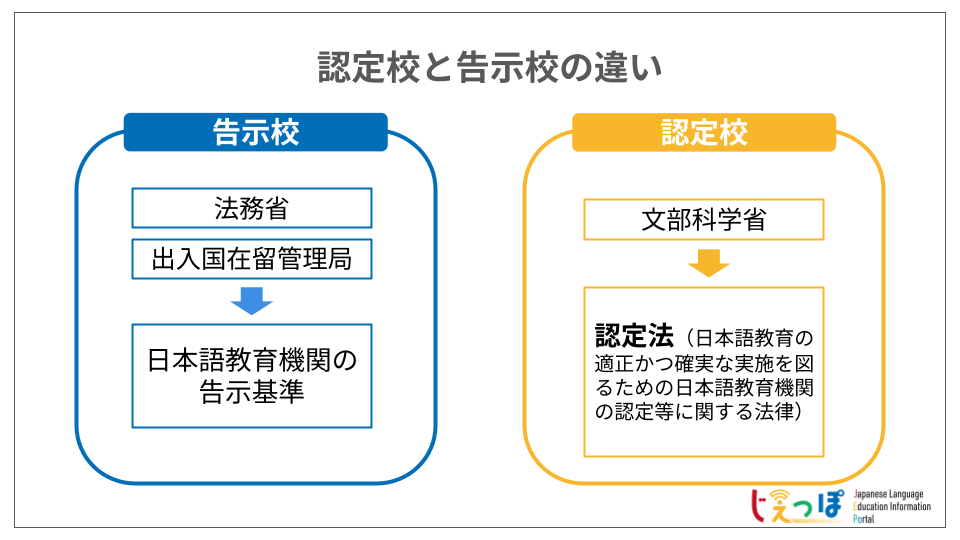

認定法とは、正確には「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律」といいます。令和6年の4月より施行された法律です。

文部科学省による管轄となる法律で、学校を審査し「認定」することで、日本語教育の質をしっかりと保ち、留学生が安心して学べる環境を作ることを目的としています。

以前から日本語学校には留学生を受け入れるための「告示基準」という概念がありました。しかし、これは出入国在留管理庁が定めている基準であり、法律ではありません。

今回、認定法という法律の形で教育機関としての基準が明確化されることで、日本語学校にはより良い学びの場を提供することが求められるようになりました。

外国人が「専ら日本語教育を受けようとする場合」は認定が必須に

認定法における最大のポイントとなるのは、原則として既存の告示校である日本語学校は経過措置期間で認定を取得しなければならないという点です。

認定とは、日本語学校が文部科学省に対して審査を申請し、それに応える形で付与されるものです。つまり、日本語学校でも認定を取得するのかどうかについてはそれぞれ判断がゆだねられており、必要や状況に応じて考えることができます。

しかし、認定法ではなく、外国人に対して在留資格を許可する際の基準にあたる「上陸基準省令」においては、以下の場合には「認定日本語教育機関であること」と定めています。

六 申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、高等専門学校、専修学校、各種学校又は設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において専ら日本語教育を受けようとする場合は、当該教育機関が告示日本語教育機関又は認定日本語教育機関であること(当該教育機関が認定日本語教育機関である場合にあっては、留学のための課程において日本語教育を受けるものに限る。)。

つまり、外国人が「留学」の在留資格によって日本で「専ら日本語教育を受ける場合」には、認定を取得することが必須となるのです。

少しわかりにくいように見えますが、外国人が留学生として大学や専門学校、日本語教育機関において主に日本語を学ぶとき、その教育機関は「告示校」であるか「認定校」である必要があると示されています。

そして、この上陸基準省令は改正により、「留学のための課程」の認定を受けることが要件とされる予定と通知されているため、既存の法務省告示機関(告示校)が引き続き「留学」の在留資格で在留する留学生を受け入れるためには、令和11年3月31日までに「留学のための課程」で認定を受ける必要があるのです。

認定で確認されるポイントは何?

では、認定の審査の過程で確認されることは具体的にどのようなことでしょうか。

文部科学省の日本語教育のページでは、「認定日本語教育機関の認定等に当たり確認すべき事項」として主に以下の3点の確認事項に関して記載されています。

- 設置者の要件に関する事項

- 留学のための課程を置く日本語教育機関の確認事項

- 就労のための課程または生活のための課程を置く日本語教育機関の確認事項

文部科学省:認定日本語教育機関の認定等に関すること

https://www.mext.go.jp/a_menu/nihongo_kyoiku/mext_02666.html

①の設置者の要件に関する事項では、認定を受ける日本語学校の設置者(個人及び法人)について確認されるものです。設置母体となる法人などが、経営基盤を有しているかなどを確認します。そのため、申請する学校はすべて確認される項目となります。

一方、②と③については日本語学校の課程に応じて変わってきます。

認定を受ける日本語学校は、「留学のための課程」「就労のための課程」「生活のための課程」と、学習者の目的に応じて3つの種類の課程を設置することができます。

これらは、学習者がどの場面で日本語教育を必要としているか を主軸に分けられた種類であり、例えば「留学のための課程」であれば「日本に留学している学生」のための課程ということを示していますし、「生活のための課程」の場合は、日本で生活をしていてさらによりよく暮らせるよう日本語能力の向上を目指す人のための課程であるということになります。

認定の審査は、日本語学校が設定した課程に沿って進んでいくことになります。さきほど、外国人が「留学」の在留資格によって日本で「専ら日本語教育を受ける場合」はすべて認定を受ける必要があると述べましたが、その場合は「留学のための課程」を中心に準備を進めていくこととなります。

つまり、「留学のための課程」だけを設置する日本語学校は、①と②によって審査を受けることになるということです。

ちなみに、それぞれの事項と確認のポイントは以下のようになっています。

- 設置者の要件に関する事項:

- 設置者が経済的基盤を有するか(運用資金の保有、債務超過の状態でないこと)

- 生徒募集に関する第三者への費用が適正であるか

- 日本語教育機関以外の事業を行う場合の経営と収支管理の適正性

- 設置者が必要な知識や経験を有するか

- 設置者が社会的信望を有するか(法的要件を満たすこと)

- 留学のための課程を置く日本語教育機関の確認事項:

- 校長や主任教員の社会的信望と業務遂行能力

- 教員や職員の体制が適正であるか

- 校舎や施設の環境と設備が適切であるか

- 日本語教育課程の適正性と学習支援体制

- 就労のための課程または生活のための課程を置く日本語教育機関の確認事項:

- 校長や主任教員の経験と業務遂行能力

- 教育課程の編成や運営体制が適正であるか

- 生活指導や進路指導のための支援体制が整っているか

- 外部団体や地方公共団体との連携実績

上記の項目に沿って、提出した書類の審査や学校の実地審査、また文部科学省担当者による面接審査などが行われていきます。

認定申請で準備が必要なものと申請のステップは?

では、実際に認定申請の準備のステップを考えていきましょう。

認定申請に向けて、必要なステップは以下の通りです。

- 認定申請に関する情報収集/認定法についての理解

- 認定申請に向けた学校体制の整備

- 申請に必要な書類の準備

- 事前相談・申請

まずは、認定申請に関する情報収集が重要です!ここが十分でないと、申請のための書類準備がうまくいかないどころか、認定を受けることが難しくなってしまいますので、注意が必要です。

認定に関する情報は主に文部科学省の日本語教育に関するページで確認することができますので、まずはこちらを確認してください。

文部科学省:日本語教育

https://www.mext.go.jp/a_menu/01_p.htm

認定法の法律条文はもちろん、認定申請のスケジュールや、上記で紹介した「確認事項」などに目を通していただけるとよいかと思います。加えて、「認定申請の手引き」や、カリキュラムの作り方の例など参考となる情報が多く掲載されています。

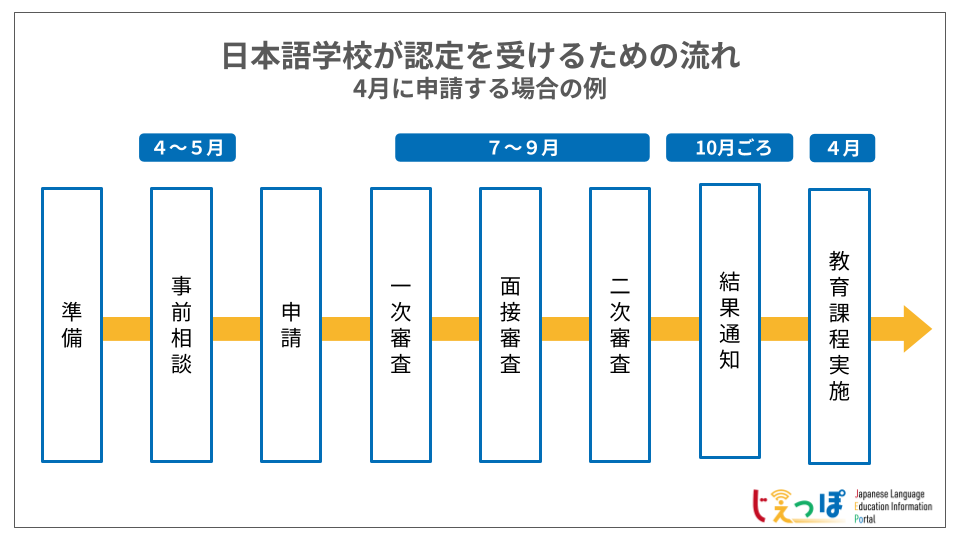

文部科学省のホームページにある、認定申請のスケジュールを図で示すと以下のようになります。

現在告示校として日本語学校を運営している場合は、申請期間中でも学生が在籍している状態を維持します。審査期間中は、告示校としての募集を行うこととなります。

新規に開設をしようとする場合、審査後(結果通知を受けて)学生募集を開始することになります。つまり、日本語学校を新しく始めようと思った場合には1年以上の準備期間を見込んだ計画の策定が重要となってくるということです。

いかがでしょうか。認定申請をし、認定校として学校を運営するためには認定法の理解がまず重要となります。引き続きお役立ち情報の掲載を順次行っておりますので、あわせてそちらもぜひご覧ください。

日本語学校に関するご相談はこちらから

まずは無料相談お申込みをクリック!

状況をお伺いし、戦略のご相談をさせていただきます。